REVISTA NAVALHISTA — Vamos começar dando uma geral no cenário literário. O Brasil muitas vezes não dá muito espaço para uma escrita introspectiva e simbólica. Como você percebe a recepção do público e do mercado diante de uma literatura como a sua? Conta pra gente sua experiência.

NOMURA HONORATO — Obrigado por me receberem como entrevistado. Olha, o Brasil é um país que ama a pressa. O mercado quer livros que se expliquem sozinhos na vitrine, que sejam lidos de um fôlego, que confortem mais do que incomodem. Mas a minha literatura não é desse tipo: ela pede demora, pede silêncio, pede que o leitor se arrisque a atravessar um túnel escuro confiando que há luz no fim. Eu investi em novelas nesse inicio de carreira justamente por isso. Minha literatura é por vezes uma contramão que segue uma linhagem pouco valorizada ou em ostracismo.

Claro, isso tem um preço: não é a escrita que vende milhares de exemplares logo no lançamento. Nem mesmo obtive leitores em quantidade. Poucos amigos fizeram uma leitura profunda e de qualidade. Como o Emanuel do Sebo Velho e o Matheus do Biblioteca D Babel.

Minha experiência, até aqui, é a de estar um pouco à margem, mas convicto. Sei que caminho com uma linhagem esquecida da literatura católica brasileira, de Cornélio Penna a Jorge de Lima, de Octavio de Faria a Lúcio Cardoso. Eles também não tiveram uma recepção fácil, mas ficaram. Eu prefiro permanecer fiel a essa tradição — barroca, introspectiva, simbólica — mesmo que o mercado não me abra todas as portas de imediato. No fim, literatura não é só mercado: é vocação, é testemunho.

R. N. — Em Narciso e o Hábito (Mésmer, 2025), o corpo e o delírio se confundem com epifanias e memórias, como no trecho: “Ali, os delírios se fortaleceram e, tão surreais que se tornaram efêmeros, imagens aleatórias, em vidas passadas e futuras” (p.60). Na sua literatura, a mística é mais loucura ou milagre? Fala um pouco pra gente sobre como você navega nessa linha entre o real e o imaginário.

N. H. — Essa fronteira entre loucura e milagre é justamente onde minha literatura habita. Quando escrevi Narciso e o Hábito, eu tinha muito em mente o que William James chama em Variedades da Experiência Religiosa de “estados de consciência extraordinários”. Li exaustivamente esse livro. James insiste que a experiência religiosa não é um acréscimo à vida, mas uma vivência fundamental que brota de uma camada mais profunda da consciência, aquilo que ele chama de “subconsciente”. E é nesse subterrâneo da alma que a linha entre o delírio e a revelação se confunde. Eu, de fato, tive minhas experiências entre a mística e patologia com delírios místicos acontecendo na minha estadia no convento Carmelita Descalço. É um dos temas que mais me intrigam.

James descreve como os místicos, os convertidos e os visionários muitas vezes experimentam o que para a ciência seria patológico, mas que, no horizonte da fé, revela-se como fonte de sentido. Ele fala de “estados de segunda consciência”, em que a pessoa atravessa um limiar e, de repente, enxerga o mundo sob uma nova ótica. Essa ambiguidade me fascina: o mesmo êxtase que pode ser classificado como alucinação psiquiátrica também pode ser interpretado como epifania divina.

Dito isso, não coloco em xeque uma interpretação fechada do fenômeno. Na minha literatura, eu não quero decidir a favor de uma ou de outra leitura. Prefiro manter a tensão viva. Como James observa, a força da experiência religiosa está menos em sua origem psicológica e mais em seus frutos: “pelo fruto se conhece a árvore”. Se um delírio gera amor, coragem, sentido e paz, que diferença faz chamá-lo de doença ou de milagre? Em vista disso ainda sigo o conselho de São João da Cruz e negar com todas as forças qualquer sugestão e consolação mistica, prendendo-se ao absoluto Nada, para afim disso, encontra-se com o Tudo.

Escrevo na encruzilhada desses mistérios. Meus personagens vivem delírios que são portas para a graça, e epifanias que têm o gosto amargo da loucura. James mostra que a experiência religiosa, quando autêntica, é sempre uma irrupção — uma ruptura do fluxo habitual da vida. E é exatamente isso que busco retratar: a irrupção do eterno no banal, o instante em que o corpo febril e a alma iluminada se confundem, e o leitor é convidado a decidir — ou a não decidir — se está diante de um milagre ou de uma loucura.

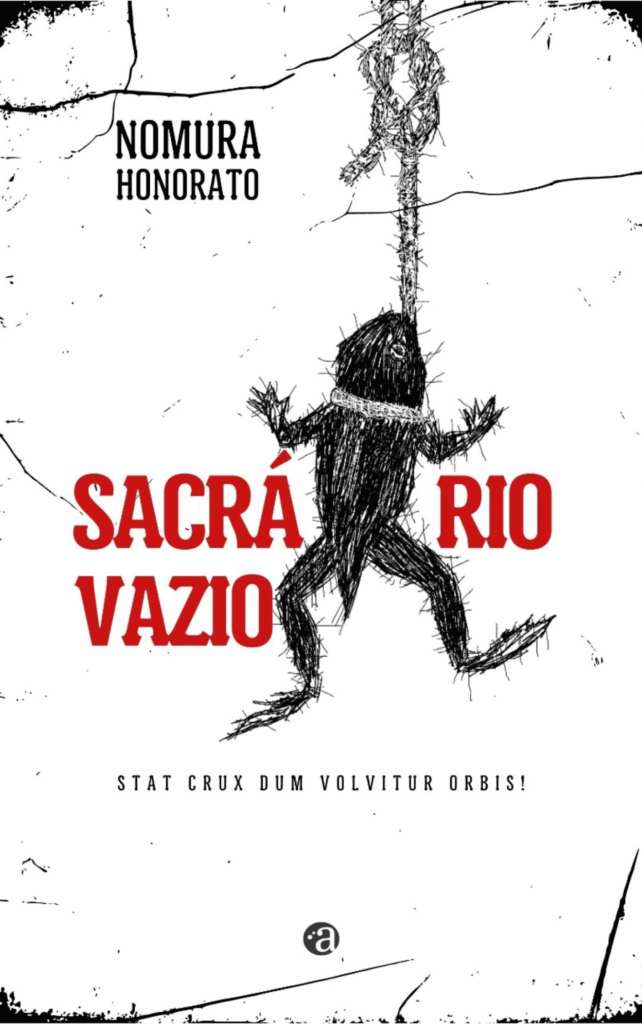

R. N. — Em seus textos encontramos a descrição sobre a escrita como uma entrega quase sagrada à literatura isso aparece nas suas obras. Queremos entender qual é o seu propósito? Como preencher esse “sacrário vazio”?

N. H. — Quando falo em sacrário vazio, não é uma metáfora gratuita. O sacrário é o lugar reservado ao Santíssimo — e se ele está vazio, resta o espaço, o desejo, a espera. Minha literatura nasce desse espaço em aberto, dessa fome de presença. Escrever é, pra mim, um ato quase litúrgico: não escrevo só para contar histórias, escrevo para abrir uma fresta por onde Deus possa passar. A religião se manifesta naquilo que o indivíduo faz de sua solidão, quando se coloca em relação com o que ele reconhece como divino. É justamente isso que tento viver na escrita: a solidão diante da página branca é meu templo, e as palavras são minha oração — às vezes balbuciante, às vezes desesperada, às vezes cheia de júbilo.

Meu propósito, então, não é preencher o sacrário com minha própria voz, mas oferecer um espaço para que o leitor perceba a sua própria ausência e sede. Se a leitura despertar nele a sensação de que algo falta, de que há um vazio que pede ser habitado, já cumpri meu papel. Não busco respostas prontas, busco provocar a inquietação que abre caminho para o encontro.

Preencher o sacrário vazio não é colocar qualquer coisa dentro dele; é esperar que o próprio Mistério venha habitá-lo. E enquanto isso não acontece, sigo escrevendo: como quem reza, como quem oferece palavras no altar, ainda que não haja hóstia, ainda que a chama da lâmpada pareça apagada. Porque o vazio também fala.

R. N. — Muita gente acredita que ser escritor é algo que escolhe a pessoa, e não o contrário. Há autores que afirmam que ser escritor é uma necessidade. Essa perspectiva ressalta a escrita como uma vocação intrínseca, algo que vai além da escolha consciente. Como você sente que essa ideia de vocação influenciou sua trajetória criativa e sua liberdade artística? Conta pra gente.

N. H. — Eu acredito profundamente que a escrita é menos escolha e mais chamado. Mas um não anula o outro, entende? Encarar a escrita como vocação é também uma posição existencial. Se render a uma vocação interior, mesmo quando não há garantias de sucesso ou aceitação. Não é um negócio, não é um passatempo e nem mesmo é um legado. É o que É.

No meu caso, nunca foi uma decisão estratégica — “vou ser escritor”. Foi mais uma voz insistente, um peso na consciência, uma febre que me acompanhava. Eu tentei fugir, tentei viver outras vidas, mas a literatura sempre voltava, como uma oração interrompida que pedia continuação. Isso molda também a minha liberdade artística. Porque quando você entende a escrita como vocação, como algo que vem de fora e de dentro ao mesmo tempo, não escreve para agradar o mercado ou para cumprir uma agenda externa. Escreve porque precisa, porque é sua forma de permanecer vivo. É como diz James: a validade de uma experiência não está em sua origem, mas nos frutos que ela produz. Então a liberdade vem disso: de não precisar justificar a vocação, apenas ser fiel a ela.

Se eu pudesse escolher, talvez tivesse optado por um caminho mais fácil. Mas como não posso, sigo escrevendo — e agradeço. Porque essa necessidade, que pode parecer uma prisão, é também a maior liberdade: viver a vida inteira respondendo ao chamado que me foi dado. É essa obediência que paradoxalmente me liberta: não escrevo por capricho, escrevo porque não consigo não escrever.

R. N. — O romance Narciso e o Hábito (Mésmer, 2025) mostra como repetição e hábito podem alienar ou conter a autenticidade, como na frase: “O hábito é o espelho embaçado onde Narciso busca sua imagem com avidez, sem saber que ela já foi perdida no primeiro gesto de repetição” (p.46). Você percebe a relação entre identidade, repetição e alienação nos seus personagens? É involuntário ou intencional? Queremos saber como isso dialoga com a experiência humana hoje.

N. H. — Essa tensão entre identidade, repetição e alienação é intencional, mas nasce de algo muito humano, quase involuntário. Porque no fundo todos nós vivemos dentro de hábitos — eles nos estruturam e nos protegem, mas também nos corroem e anestesiam. O hábito pode ser oração, disciplina, caminho de santidade. Mas pode ser também repetição vazia, máscara, vício. Disciplina é liberdade! Mas só será liberdade se as paixões forem purgadas.

Em Narciso e o Hábito eu quis mostrar como o personagem se perde no reflexo. Ele busca sua identidade no gesto repetido, e quanto mais repete, mais distante fica de si mesmo. Tudo teria se resolvido se ele tivesse se convertido internamente.

Isso não é só literatura: é a vida moderna. A gente se olha nas telas, nos trabalhos, nos ciclos diários, acreditando que ali está a nossa imagem — mas na verdade já a perdemos no primeiro gesto de automatismo. Existe a necessidade de presença total.

Então, para mim, a alienação não vem de fora apenas: vem da própria repetição que esvazia. É uma forma de esquecimento. Mas ao mesmo tempo, vejo nisso uma brecha de salvação: o hábito também pode ser ressignificado, reorientado. É o mesmo movimento que leva ao vício ou à oração. No fim, a pergunta que meus personagens carregam é a mesma que nós carregamos hoje: o que fazer com nossos hábitos? Eles nos aprisionam ou nos libertam?

Escrevo sobre isso porque sinto que é a grande questão contemporânea: recuperar a autenticidade num mundo que gira em torno de repetições. E literatura, no fundo, é isso: um esforço para reabrir os olhos, para desembaçar o espelho. Diria até que um nivel de alienação é natural e saudável para o homem. Nunca vivemos antes num tempo tão polifônico e de rápido acesso a várias “verdades”. O homem antes era alienado pois não sabia de algo, hoje ele é alienado por saber demais.

Quando falo de repetição e alienação, isso desemboca no que chamo de modelo alucinatório de vida. A gente vive hoje uma existência construída como se fosse uma grande alucinação coletiva: todos correndo atrás de imagens, simulacros, reflexos, sem nunca tocar o real. É como se a vida tivesse virado uma vitrine infinita, onde cada um se vê projetado, mas nunca encarnado.

Esse modelo é sedutor porque oferece atalhos: prazer rápido, identidade instantânea, sentido pré-fabricado. Mas ele cobra caro. Narciso, no meu romance, é vítima desse modelo: ele busca em cada hábito — seja um gesto mecânico, seja uma obsessão — a confirmação de si mesmo, mas encontra só vazio. É um retrato do homem contemporâneo, que vive mais em estados de excitação e distração do que em presença verdadeira.

Chamo isso de alucinação porque tem a forma de um delírio compartilhado. A diferença é que não se reconhece como delírio, mas como normalidade. Me interessa mostrar como, no meio dessa ilusão organizada, pode surgir ainda um lampejo de verdade — uma epifania, uma fissura que permite entrever o eterno.

Então, quando escrevo, busco revelar esse contraste: o hábito que anestesia e repete, e o instante que irrompe como graça. O modelo alucinatório de vida é nossa prisão cultural, mas também é a matéria bruta que a literatura pode transfigurar. É nele que o personagem se perde, mas é nele também que pode, quem sabe, se encontrar.

R. N. — Em várias passagens, o corpo se torna território da memória, desejo e transcendência, como quando Narciso “Respirava profundamente, as calças arreadas, o corpo pedindo serotonina e endorfina. Meditava” (p.78). Como você percebe que a corporeidade se conecta com a introspecção e a construção do eu na narrativa? Qual seria o impacto esperado na experiência do leitor?

N. H. — O corpo, para mim, não é só biologia. É também altar, memória e ferida. Em Narciso e o Hábito, o corpo aparece como território de contradições: nele se acumulam desejos, lembranças e também a possibilidade de transcendência. É no corpo que o personagem sente a carência, a dopamina, a dor da repetição. Mas é também no corpo que ele intui o silêncio, a meditação, a brecha para o sagrado.

Algo no nosso corpo se sente mal a ser profanado, pois nosso corpo é sagrado.

A introspecção, na minha escrita, nunca é puramente mental. É sempre encarnada. Eu não acredito numa alma desencarnada; acredito numa interioridade que pulsa na carne, no fôlego, no gesto mais banal. Quando Narciso medita com as calças arreadas, há ali uma tensão: o corpo pede prazer químico, mas ao mesmo tempo se abre à contemplação. Essa ambiguidade é o coração do humano.

O impacto que espero no leitor não é o escândalo, nem o choque gratuito, mas o reconhecimento. Reconhecer que nosso corpo também fala, também reza, também recorda. Que ele carrega nossas memórias e nos trai com nossos desejos, mas também pode ser canal de graça. Se a literatura tem alguma força, é essa: fazer o leitor sentir que a sua própria corporeidade é parte da construção do eu — não inimiga da alma, mas instrumento de revelação. Eu escrevo para que o leitor sinta o peso do corpo e, ao mesmo tempo, a leveza do espírito atravessando esse mesmo corpo. É fato que somos corpo e alma e longe de rejeitar o corpo, como algumas religiões espiritualistas e gnósticas creem, eu aceito que se Deus morreu na Cruz (e morreu) foi seu corpo físico que sofreu e nem uma gota de sangue foi subtraída da dor da expiação. Deus sendo apenas espirito não sofreria, mas Deus em união hipostática sofreu tanto a agonia quanto na crucificação. É a natureza de Cristo e é nosso modelo imitá-lo.

R. N. — A escrita mistura devaneio poético e reflexão filosófica, criando um ritmo quase onírico. Como você lida com essa tensão entre forma e conteúdo, entre estética e mensagem? Queremos saber como isso influencia sua escrita. Sua experiência no Japão parece ressoar no silêncio, na ordem e no ritmo do texto. De que forma essas experiências culturais aparecem na construção do enredo e no estilo narrativo? Conta pra gente como isso influencia seu trabalho.

N. H. — Eu nunca vi separação entre forma e conteúdo. Para mim, a mensagem só existe porque encontra o corpo da linguagem, e a forma só tem sentido porque carrega uma chama dentro. Por isso minha escrita se equilibra nessa tensão: devaneio poético e reflexão filosófica, ritmo onírico e lucidez cortante. Não escolho um ou outro — deixo que convivam, que se friccionem. Essa fricção é a própria energia do texto.

O Japão e sua literatura foram decisivos nesse ponto. Vivi ali a experiência do silêncio elevado à categoria de linguagem. Lá, o vazio fala. O conceito de MA. A pausa tem peso. O teatro de NOH. A ordem não é frieza, mas convite à contemplação. TAO E ZEN. Essa estética ressoa na minha prosa: não escrevo para preencher cada espaço, mas para deixar intervalos onde o leitor possa respirar, quase como num haicai estendido.

A cultura japonesa me ensinou a respeitar o ritmo. O enredo não precisa ser linear nem urgente; pode ser circular, meditativo, como as ondas num jardim de areia. Esse aprendizado se mistura à herança barroca que já carrego do Brasil: exuberância e silêncio, excesso e contenção. É dessa mistura que nasce meu estilo narrativo. Gosto muito de Yukio Mishima e Yasunari Kawabata, da mesma forma que admiro Cornelio Penna e Lúcio Cardoso.

Então, no fundo, tanto a forma quanto a mensagem se unem nesse esforço: criar uma experiência literária que não é só leitura, mas quase uma meditação. Quero que o leitor sinta que cada frase pede atenção, como quem observa o detalhe de uma pedra num templo zen ou o rebuscamento de um altar barroco.

R. N. — A literatura brasileira muitas vezes luta por atenção, mas ainda carrega uma potência singular. O que o leitor brasileiro representa pra você: resistência, ausência ou potência?

N. H. — O leitor brasileiro, pra mim, é resistência e potência ao mesmo tempo. Resistência porque, num país onde a leitura nunca foi prioridade, cada pessoa que se senta com um livro já está lutando contra a correnteza da pressa, da superficialidade, da pobreza cultural que nos empurra pra baixo. Abrir um livro aqui é um ato quase heroico.

Mas é também potência. Porque quando o leitor brasileiro se entrega, ele se entrega inteiro. Nós temos uma tradição de leitores apaixonados, que se deixam transformar pelo texto, que reconhecem a literatura como algo vital. Não é um público massivo, mas é profundo. E eu prefiro assim: menos quantidade, mais intensidade.

A ausência também existe, claro — e ela dói. O mercado às vezes nos invisibiliza, os grandes centros ignoram o que não é comercial. Mas eu vejo o leitor brasileiro como um campo fértil: pode parecer seco à primeira vista, mas basta uma semente cair que brota com força.

Então minha visão é essa: escrever aqui é mais difícil, mas também mais verdadeiro. O leitor brasileiro, quando chega, não vem por acaso — vem porque precisa. E isso dá à literatura uma seriedade e uma esperança que eu não trocaria por nada.

Falando numa perspectiva agora mais voltada aos escritores, diria que o escritor brasileiro deve ter potência e ausência. Potência de seguir, ausência de se importar. É um querer sem querer, é um “para vir a ter tudo não queira ter algo em nada”. Eu tenho uma mentalidade muito boa sobre o assunto: Escrevo para Deus, somente Ele, meu leitor ideal. Quando termino um livro eu sei que Deus já o leu. Eu faço a publicação, mas não me importo mais com divulgação exaustiva e exaurida, de networking, de mendigaguem virtual. Penso que se Deus gostou do que eu escrevo, de alguma forma ele vai divulgar para mais pessoas. E se isso não acontecer? Que assim seja, o que é meu já me foi dado.

R. N. — Nomura, terminamos por aqui. E o fim é com você. Fale o que desejar, liberdade total. Gostamos muito de ter contribuído com o debate. Até uma próxima!

N. H. — Eu agradeço pela oportunidade de falar. Escrever é, por natureza, um ato solitário — a gente passa noites e dias sozinho com a palavra, como quem trava um combate íntimo com anjos e demônios. Mas entrevistas como essa lembram que a literatura só se cumpre no encontro. O livro, por si, é silêncio; o leitor é quem o desperta. O que busco, ao longo da minha trajetória, não é oferecer respostas nem construir teorias sobre o mundo. É, antes, abrir frestas. O sacrário vazio do qual tanto falo não é um vazio qualquer: é a espera de uma Presença. Escrevo porque creio que a literatura pode ser esse lugar de espera, esse espaço em que o leitor sente a ausência e, ao mesmo tempo, a promessa de algo maior. Vivemos num tempo de barulho, de repetições sem alma, de uma espécie de modelo alucinatório de vida. O hábito virou distração, o corpo virou mercadoria, a identidade se dissolve nas telas. Contra isso, a palavra literária ainda guarda uma centelha de resistência. Ela nos obriga a parar, a demorar, a pensar. A palavra pode não salvar o mundo — mas pode salvar uma alma. E uma alma já é um mundo inteiro.

Aos que me leem, desejo que encontrem nos meus livros não um manual, mas uma experiência. Que descubram no silêncio das páginas uma pergunta que não se apaga. Que reconheçam, na dor e no delírio dos personagens, algo de si mesmos. E que, talvez, percebam que não estão sozinhos — que alguém já caminhou pelo mesmo túnel, em direção à mesma luz.

Se essa conversa contribuiu com o debate literário, fico feliz. Mas se, para além disso, contribuir com a vida — despertar a coragem de olhar para dentro, de suportar o vazio, de esperar pelo Mistério — então já terá cumprido sua missão.

Porque no fim, é isso: escrevemos por fé. Fé na palavra, fé no silêncio, fé de que ainda existe um sentido escondido por trás de tudo. E enquanto houver quem leia, enquanto houver quem espere, essa fé não será em vão.

Nomura Honorato nasceu em 1998, passou a infância no Japão e atualmente reside em Itajaí, Santa Catarina. Viveu sua adolescência na psicodelia e sua juventude como vocacionado a carmelita descalço. Hoje é casado com Isabele e pai de Vicente e Paulo. Sua obra transita entre o hermetismo literário e a introspecção simbólica, sempre dialogando com a espiritualidade, a filosofia e o grotesco.

![NAVALHAR É PRECISO – NOMURA HONORATO [entrevista]](https://revistanavalhista.com/wp-content/uploads/2025/06/1000300390-386x300.jpg)